2025年4月21日 (月)

浮世絵「北斎の広重」の講演会

西陣織あさぎ美術館の恒例(春と秋)の文化講演会が開催されました。

講師はタイモン・スクリーチ先生です。

先生を紹介する館長(小生)

先生は英国生まれ、1985年にオックスフォード大学(東洋学)を卒業され、ハーバード大学で日本の美術について研究されました。日本の近世の文化史が専門です。

現在は国際日本文化研究センター(日文研)の教授です。

聴衆は西陣織あさぎ美術館のファンや講演会の常連さんおよそ100人で埋まりました。

16世紀、香辛料の貿易のためポルトガル、スペインなどが次々とインドやアジアに進出した大航海時代です。

宗教界もキリスト教の布教のために宣教師を派遣しました。

戦国時代の1543年、ポルトガルから日本へ鉄砲が伝来し一挙に織田信長が覇権を握ります。

1600年、オランダ商船リーフデ号が日本に漂着し、徳川家康がその乗組員のウィリアムアダムス(のちの三浦按針)へオランダとの貿易の許可を与えました。

江戸時代の中盤になり鎖国の日本は安定期になります。

「固定した世」に対して、「浮世離れ」した役者や遊女が好まれました。

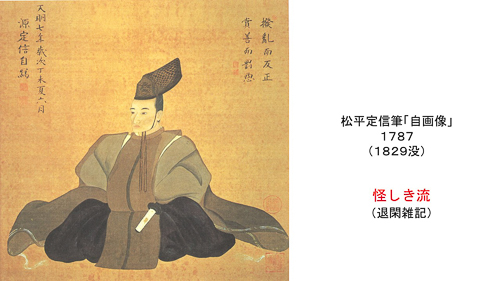

徳川吉宗の孫、松平定信は老中となり、田沼意次のあと「寛政の改革」(1787-93。倹約令、厳しい統制)を行いました。

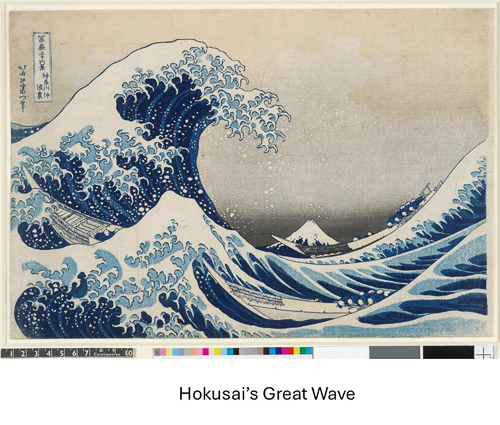

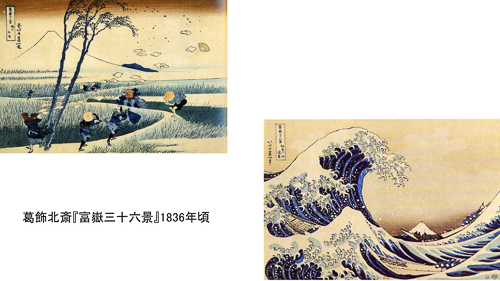

葛飾北斎(1760‐1849)のグレート・ウェイブ

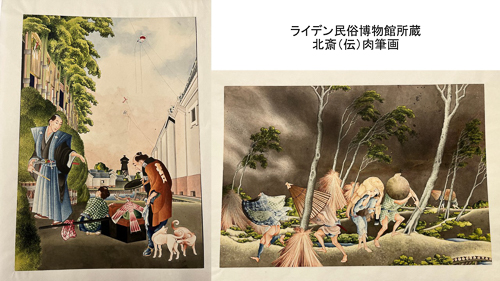

オランダのライデン民俗博物館の所蔵の北斎(伝)の肉筆画

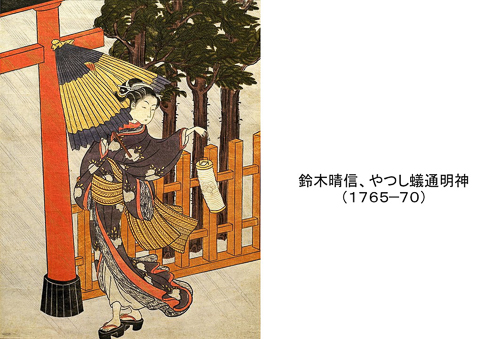

日本の絵画、演劇、文学などで使われる昔からの表現法・・・「見立てとやつし」

「見立て」とはあるものを別のものに見立てて、それになぞらえて表現すること。

「やつし」とは昔の権威あるものを現代風に卑近にして表現。(例:乞食に身をやつす)

幕府の取り締まりがあり、あり得ないものを使って皮肉や揶揄(やゆ)をする浮世絵

北斎の晩年に富士山の絵を大ヒットさせました。

タイモン先生の話は浮世絵が誕生した江戸期の文化の話へ広がりました。

いよいよ質疑応答です。

小生の質問・・・「1867年のパリ万博に日本が初参加して浮世絵が紹介されました。

浮世絵にモネ、ルノアール、特にゴッホは非常にインパクトを受けジャポニズムが欧州で起こりました。 この理由はなんでしょうか?」

タイモン先生のお答え・・・「それは欧州の絵画が教会の締め付け(キリストを称える絵画こそが至高)、アカデミーは歴史上認められたことに絵画のテーマを求めました。

浮世絵は見立てとやつしのあるように、権威にあがないながら浮世の求めるもの(遊興の絵、役者絵、遊女、見たこともない風景画など)をテーマに描きました。

欧州人にとって、この浮世絵のテーマ設定は実に新鮮でした。もちろん北斎らの奇抜で自由闊達な構図に強く惹かれたことは重要ですが・・・」

講演会は大拍手で終わり、タイモン先生、多くの聴衆に囲まれて質問攻めでした。

さてタイモン先生の慰労会は「よきかな」にてしました。

掛け軸のウンチク話は楽しかった・・・

「よきかな」の椀物「シグニチャー・ディッシュ」(意味は、メインディシュではないが店のもっとも特徴的な汁物。昆布や鰹節ダシを使った丹精をこめた逸品)です。

タイモン先生は独身で食通なのです。

至福のひとときでありました・・・

西陣織あさぎ美術館の浮世絵展の後期(7~12月)にも、是非、講演をお願いし快諾頂きました。

是非、秋の講演会(無料)にお越しくださいませ。